- 字を書くことが好き

- きれな字を書きたい

- 生活に役立つ習い事がしたい

- いつか字を書く仕事がしたい

かおりんご

かおりんご「賞状技法士」っていう資格、知ってる?

何それ!?初めて聞いたー!

「賞状」っていうことは、賞状を書ける資格かな?

「賞状技法士」はざっくりと言えば、賞状を書く技能を持つ人(資格)ですね。

ただ、それだけでありません。

賞状技法士は日常生活で役立つ実用的な「書」についての技術を持つことを目的とした資格なんです。

日常生活で役立つのはいいね!

賞状技法士に興味湧いてきた!!

じゃあ、賞状技法士ってどんな資格なのか解説するね。

私が賞状技法士という資格があることを知ったのは、社会人生活に慣れてきた頃。

再び書道をやりたいなと思いネット検索していたところ、「賞状技法士」という資格があることを知りました。

現在のように、こうやってブログで「書」について発信したりお仕事として字を書いたりなんて、その当時はもちろん想像もしていませんでした。

人生、何があるか分かりませんね。

字を書くことが好きな人は必見ですよ!

賞状技法士とは

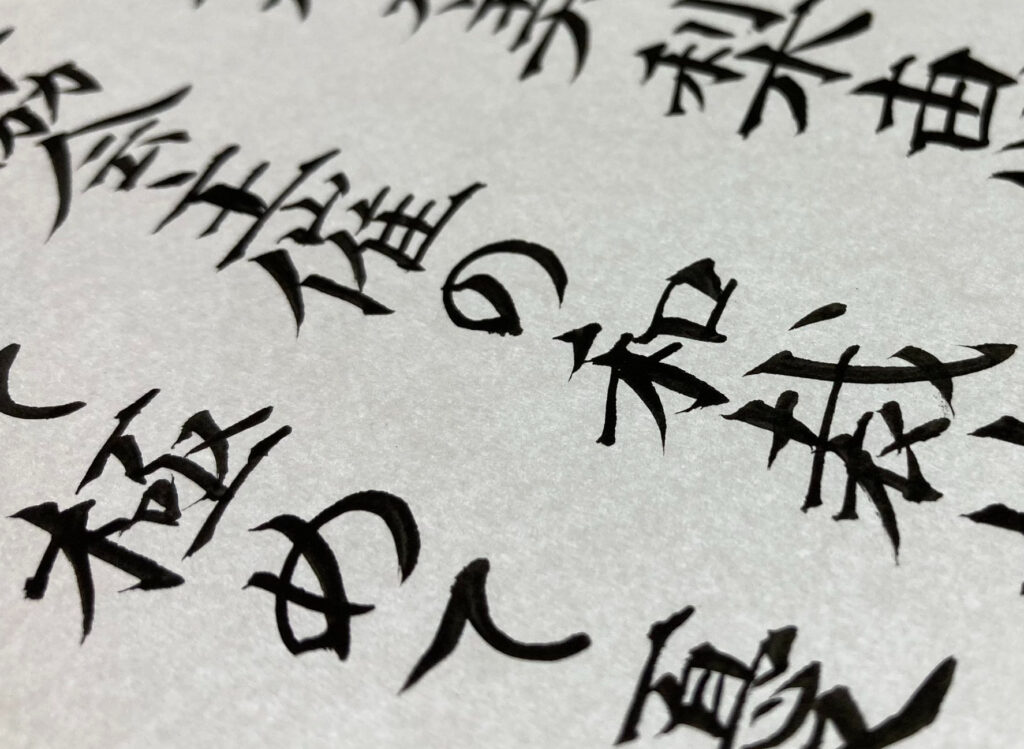

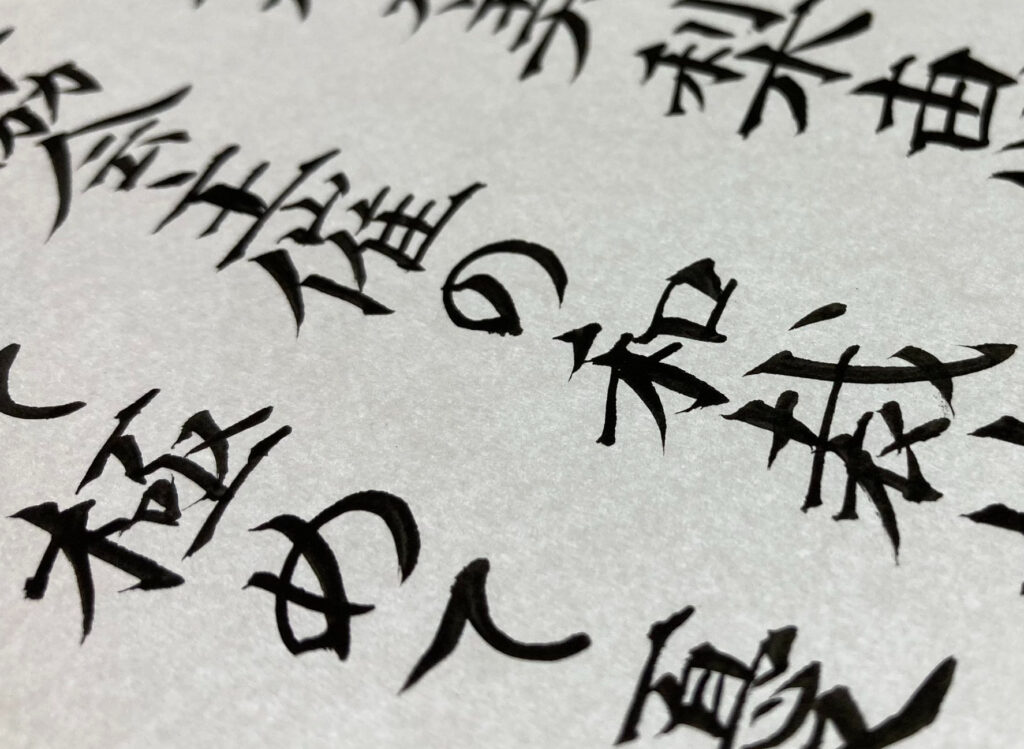

実用書道のプロフェショナル

実用書道とは…

日常生活の中で、実用的な目的や用途に適した書式や表現法で文字を書く書道です。

実用書道は、ただ単純に美しい字が書けるだけではダメなのです。

字の読みやすさ、レイアウトの美しさなど、総合的に整った作品が求められます。

賞状技法士はそういった総合的な技能を身に付けています。

賞状書きだけが守備範囲ではない!

賞状技法士は、名前からも推測できる通り「賞状を書く」技術を持ちます。

ですが、賞状以外の例えば、

- 年賀状や封筒の宛名

- のし袋

- ご祝儀袋

- 祝辞

- 式次第

- 胸章

- 命名書

- 目録

- 遺言書

といった、日常生活や社会に役立つ書式を美しく書くことも守備範囲です。

賞状書きがメインではあるけれど、

宛名の書き方や命名書などの基本的な書き方も勉強するよ。

賞状書士や賞状書法との違いは?

「書道 資格」とか「賞状 資格」などでネット検索すると、「賞状書士」や「賞状書法」といった似た名前の講座サイトやブログが複数ヒットします。

これらの違いは認定団体が異なるくらいで、ざっくり見れば習得できる技能はほぼ同じと思ってよいです。

なので、実用書道(賞状技法)をこれから学びたい!という方は、どの講座を選べばよいか迷うかと思います。

選ぶポイントとしては例えば以下の内容が挙げられます。

- 通信講座 / 通学講座

- 講座のカリキュラム

- 資格取得までの目安期間

- 講座にかかる費用

- 書風

前田書風

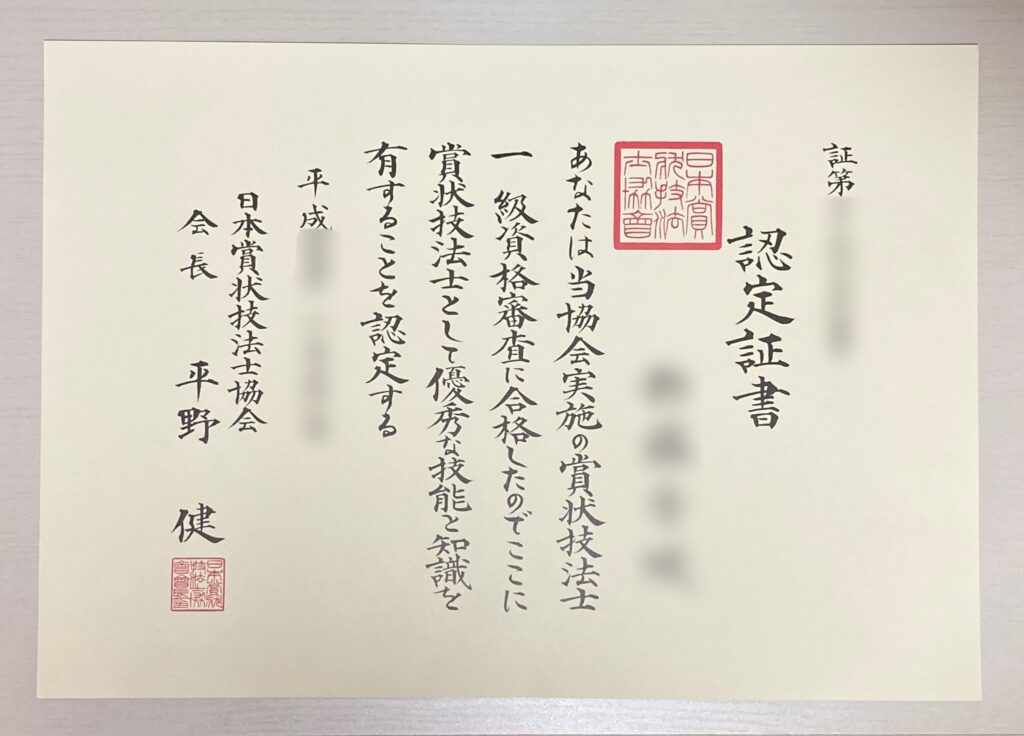

日本賞状技法士協会が認定する賞状技法士は「前田書風」という書風を学びます。

前田書風は日本賞状技法士協会を設立した前田篤信先生が自らの経験から確立した書風です。

正直なところ結構癖のある書風だと私は思っています。

人によっては書風の好き嫌いは分かれるかも。

子供の頃、十数年いわゆる「芸術」の方の書道をやってきた私は、前田書風を身に付けるのにかなり苦労しています。

前田書風を習い始めて2023年時点で既に13年目、賞状技法士1級を取得して数年経つ今でも、講師の先生に「前田書風だとこの部分はこう書くんだよ」とよく指摘されています。

私のように既にガッツリと書道の下地がある人より、書道経験の浅い人の方がとっつきやすいのかもしれないね。

ただ、前田書風はパッと見たときに賞状映えする書風だと私は感じています。

そういったこともあり、私は前田書風を身に付けることに苦労していてもその「映える字」を書きたくて習い続けているんですよね。

賞状技法士養成講座ってどんな講座?と思ったらここから確認できます!

\通学講座もある!日本賞状技法士協会(アテネ教育出版)で開講している講座はこちら/

\通信講座で賞状技法士養成講座を受講するならこちら/

※無料の資料請求もこちらから!

賞状技法士になるには

賞状技法士養成講座を受講する

賞状技法士資格の認定団体である、日本賞状技法士協会が開講している「賞状技法士養成講座」を受講します。

講座には「通学講座」と「通信講座」があります。

賞状技法士養成講座は以下から資料請求ができます。

参考までに、私が考える通学講座と通信講座のメリット・デメリットは以下の通りです。

| 講座種類 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 通学講座 | 直接講師の方から指導いただける 他の受講生から刺激をもらえる | 通学日は基本固定 そもそも教室自体があまりない |

| 通信講座 | 自分のペースで学習できる 自宅にいながら資格が取得できる | 通学よりも資格取得に時間がかかる 自分に甘くなる ※提出課題をズルして書く人が多いのは 通信の方だそう(先生談) |

どちらが良いかと言われると、間違いなく「通学講座」です。

分からないことをその場ですぐ先生に確認できたり、先生が書く姿を直接見られるのは通学の特権だよ!

とはいえ、通信講座で受講する方も少なくはないです。

通学講座を開講している教室自体が少ないからです。

中には、隔週または月1の講座に新幹線や特急利用で遠方から習いに来るツワモノもいます。

ですが、長く継続したいと思うならば、やはり無理のない受講手段を選ぶことが大事です。

通信講座の受講生の方でも1級を取得される方はたくさんいるよ!

資格取得の流れ

賞状技法士には、

- 3級

- 2級

- 準1級

- 1級

の4つの級があります。

- 3級〜準1級

-

各級認定に必要な講座を受講し、認定のための修了課題をクリアさえすれば認定される

- 1級

-

年に1回実施される公開試験を受験し、合格すれば認定される

3級から順に資格を取得していくのが一般的です。

ただ、1級試験の受験資格は特に設けられてはいないので、正直、受けようと思えば誰でも受けられます。

ですが、準1級取得までに学ぶ内容を含め、1級試験対策は必須です。

対策せずに受験してもただお金をドブに捨てることになるので、いきなり1級を受験するという人はほとんどいません。

賞状技法士養成講座で学ぶこと

賞状技法士養成講座は、賞状の書き方をはじめ、毛筆のあらゆるお仕事に対応できるようになるためのカリキュラムが組まれています。

例えば、通学講座の各講座で学べる内容と目安期間は以下のようになっています。

| 講座名 | 目指す級 | 目安期間 | 学習内容 |

|---|---|---|---|

| 実践コースⅠ(前期) | – | 3ヶ月 | ・筆や用具の使い方 ・基本点画 ・字形の整え方 ・のし袋のレイアウト など |

| 実践コースⅠ(後期) | – | 3ヶ月 | ・賞状の書き方 ・A3枠あり縦書き賞状のレイアウト ・縦書き封筒宛名 など |

| 実践コースⅡ(前期) | – | 3ヶ月 | ・A3枠あり縦書き賞状のレイアウト ・A3版枠あり横書き賞状レイアウト ・賞状技法士3級認定のための修了課題 など |

| 実践コースⅡ(後期) | 3級 | 3ヶ月 | ・賞状の名入れ技法(部分書き) ・年賀状、横書き封筒の宛名 ・掲示文 ・賞状技法士3級認定のための修了課題 |

| 応用コース(前期) | – | 3ヶ月 | ・字数が多い賞状の書き方 ・B3賞状の名入れ技法 ・祝辞 ・胸章(リボン) ・賞状技法士2級認定のための修了課題 など |

| 応用コース(後期) | 2級 | 3ヶ月 | ・賞状の文案作成方法 ・式次第 ・席札 ・命名 など |

| 研究コース(前期) | – | 3ヶ月 | ・中国古典の臨書 ・A4枠あり縦書き賞状 ・枠なし賞状 ・賞状技法士準1級認定のための修了課題 など |

| 研究コース(後期) | 準1級 | 3ヶ月 | ・賞状の文案作成 ・文例による書き方 ・目録・親族書・家族書 ・遺言書 など |

| エキスパートコース | 1級 | – | ・賞状技法士1級認定試験のための課題 など |

基本的には上記表の上の講座から順に受講します。

資格取得までにかかる期間

通学講座受講の場合を例にあげます。

スムーズに講座受講&認定課題をクリアできた場合、3級〜準1級を取得できるまでの期間は以下の通りです。

- 3級取得

-

約1年(受講開始〜)

- 2級取得

-

約6ヶ月(3級取得後〜)

- 準1級取得

-

約6ヶ月(2級取得後〜)

スムーズにいった場合でも受講開始〜準1級取得まで最低2年はかかるので、なかなか大変なのは事実です。

この先の1級は、大半の受講生が取得までに更に苦労することになります。

というのも、1級試験は、

- 1年に1回しか実施されない

- 1発合格する人はかなり少数派

なので、準1級取得後〜1級合格までには何年も時間を要することになるからです。

かなり労力が必要なので、1級取得を目指さない方も度々いるよ。

賞状技法士1級認定試験について

賞状技法士1級を取得するためには、賞状技法士1級認定試験(公開試験)を受験し、合格する必要があります。

試験のざっくりとした概要は以下の通りです。

- 実施時期

-

11月(年に1回)

- 受験地

-

銀座、横浜、大阪

- 受験資格

-

特になし

- 試験日程

-

午前試験(2時間半)+お昼休み+午後試験(2時間半)

- 試験内容

-

午前1問、午後1問、それぞれ与えられた賞状の文案を作成

通信教育受講の場合も、1級試験だけは試験会場に出向いて受験することになります。

賞状技法士資格取得後

筆耕のお仕事に資格はいらない!?

賞状技法士資格を取得後、筆耕のお仕事に携わられている方は多いです。

特に、1級まで取得された方は、1級取得後数年以内には何かしら字を書くお仕事をされているようです。(先生談)

学んだことがお仕事として役立つって、すごくいいよね♪

この記事では実用書道のプロフェショナルである賞状技法士資格についてご紹介してきましたが…

正直なところ、字を書く仕事は書道関連の資格を取得していなくてもやろうと思えばできちゃいます。

え!そうなの!?

じゃあ、賞状技法士資格を持っていない私でもできるんだね。

そうなの。「筆耕士」と名乗ったもん勝ちだねw

でも、ちょっと考えてみてください。

もしあなたが筆耕依頼者だった場合、どんな筆耕士に筆耕依頼したいですか?

やっぱり字がきれいで、ある程度実績のある方にお願いしたいな。

となると、その筆耕士さんがどれくらいの(実用)書道歴があって、どんな実績、資格を持つのかを見ちゃうなかな。

そうなるよね。

だから、実際に筆耕士として活躍されている方は何かしら書道関連の資格所有者であることが多いんだよね。

さらに言うと、賞状書きに関しては、賞状技法士などのように賞状技法を身に付けている筆耕士が間違いなくよいです。

というのも、賞状のレイアウト作成は知識がなければできないからです。

いくら字が上手でも、レイアウトがきれいにできないと見た目の悪い賞状になってしまうんだよね。

賞状技法を身に付けている筆耕士が筆耕業界では強い!

筆耕の仕事内容

筆耕の仕事は多岐にわたります。

- 賞状書き(全文筆耕、部分筆耕)

- 宛名書き

- のし紙書き

- 目録書き

- 御朱印書き

- 命名書き

- 祝辞書き

など…

賞状書きをはじめとする式典関連の筆耕に加え、筆耕のイメージとして大きいのはデパートなどのお店でののし紙書きや、結婚式の招待状の宛名書きではないでしょうか。

実際、私も過去に某大手デパートでの筆耕のお誘いを頂いたことはあります。(が、本業との兼ね合いでお断りしました。。)

私の周囲で人気があるのは神社やお寺での御朱印書きですね。

ご縁があれば、私もいつかやってみたいお仕事です♪

このように、現場に出向いて書くお仕事もあれば、在宅ワークで筆耕業務をされる方もおり、働き方は様々です。

- 副業でちょっとお小遣い稼ぎをしたい!

- 子育てと両立しながら働きたい!

- 大好きな字を書くことを仕事にしたい!

そんな方にとっては内容次第で在宅ワークが可能な筆耕というお仕事はかなり魅力的ですね!

まとめ

実用書道のプロフェショナルである「賞状技法士」について、賞状技法士1級を持つ筆者がご紹介しました。

資格を取ること自体は、きれな字を書きたい人、字を書くことを仕事としたい人にとっては単なる通過点です。

でも、目標を達成する過程の中で、賞状技法士の資格取得を目指すことはとても有効な手段です。

賞状技法士に興味を持ったらぜひ講座をチェックしてみてね!

![]()

![]()

- ヒューマンアカデミー通信講座:賞状技法士養成講座実践編3級対応

- 日本賞状技法士協会(アテネ教育出版):賞状技法士養成講座

コメント