- 保護者代表謝辞を任され、準備をどう進めるか悩んでいる

- 実体験を参考に、原稿づくりや読み上げの不安を解消したい

- 筆耕士目線の書き方のポイントがあれば知りたい

今年、保育園の年長クラスに通う娘の卒園式で、ありがたいことに私は「保護者代表謝辞」を読む大役をいただきました。

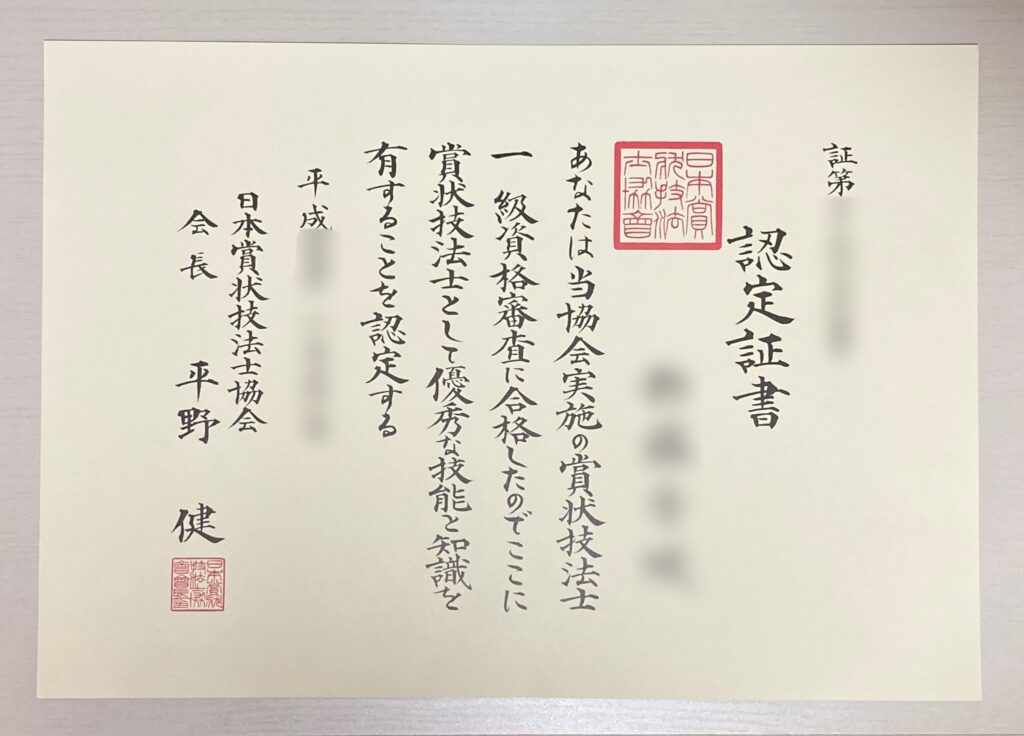

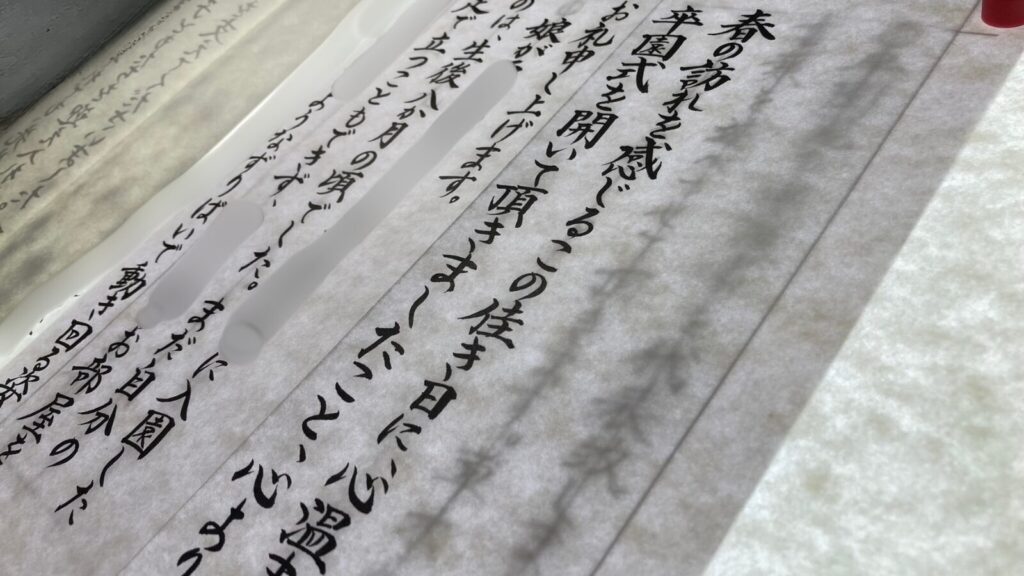

私自身、筆耕士として式辞(祝辞や謝辞など)の代筆はこれまでにも経験しています。

とはいえ、「自分自身が文章の構成から考え、手書きし、さらに当日読み上げる」というのは初めての体験。

一方で、わが子の卒園式というかけがえのない行事でもあり、“筆耕士のプロ目線”と“保護者としてのママ目線”がどう交わっていくのか、自分でも楽しみに感じていました。

本記事では、私が実際に体験した「保護者代表謝辞づくり」と「読み上げ当日までの流れ」を時系列で振り返りつつ、文章を推敲する際のポイントや練習方法、謝辞作成で気をつけたいことなどを詳しくお伝えします。

保護者代表謝辞を任されたにはきっと役立つはずです。

ぜひ最後までご覧ください。

卒園式での謝辞の役割

卒園式での謝辞は保護者全員を代表する挨拶です。

- 先生方への感謝の気持ち

- 子どもたちの成長を振り返るエピソード

- 子どもたちや保育園へこれからの未来への期待

などを伝える、式の締めくくりとして重要な役割を担います。

とくに保育園や幼稚園の卒園式は、園児たちの初めての「卒業式」であり、先生方とのお別れでもあるため、保護者にとっても思いが強くなるイベントです。

さらに、謝辞は式の後半や終盤に読むことが多く、「涙なしではいられないシチュエーション」になりがち。

子どもたちの歌や呼びかけが終わった直後など、感動のピークにぶつかることも少なくありません。

そうした状況で、どのように自分の感情を整え、きちんと感謝を伝えられるかが大切になってきます。

謝辞を完成するまでにやったこと

ここからは、私が実際に謝辞を準備したスケジュールや具体的な取り組みを時系列で紹介します。

私自身が筆耕士であるため、どうしても手書きで仕上げたかったので印刷は選択肢に入れませんでしたが、印刷原稿を考える方にも参考になる部分があるはずです。

謝辞を用意するまでの流れは、以下の通りです。

- 2024年12月初旬

-

謝辞を読むことが決定、ネタ集め開始

- 2025年1月後半

-

謝辞本文を具体的に考え始める

- 2025年2月初旬

-

式辞用紙にレイアウトや下書きを行う

- 2025年2月中旬

-

毛筆で清書

- 2025年3月後半

-

卒園式当日

早い段階で「保護者代表謝辞を読む」と分かっていたため、十分に時間をかけて準備できたのは大きかったです。

また、保育園からは過去年度の保護者代表が読まれた謝辞も見せていただけたので、文量や内容のイメージをつかみやすかったですね。

ネタ集め

謝辞の内容は、読む人が毎年変わっても、だいたい同じような構成になりがちです。

保育園側からすると「毎年似たようなエピソードばかり…」というパターンもあるかもしれません。

かおりんご

かおりんご筆耕依頼いただく謝辞の内容を見ても、たいてい「運動会やおゆうぎ会で成長を感じられた!」というような内容が含まれているね。

そこで私は、その年に保育園が力を入れていた活動や、学年ならではの特徴をベースにネタをピックアップしました。

- 保育園からもらうプリントやお便り

-

園長先生や担任の先生が普段からどんな言葉を使っているか、力を入れているイベントは何かをリサーチ

- 日々の子どもの発言や様子

-

子どもが「今日こんなことあったよ!」と話してくれる内容をチェック

- 特に印象的だった行事

-

運動会やおゆうぎ会などの大きなイベントはもちろん、その年限りの取り組みがあれば重点的にチェック

繰り返しになりますが、「今年度ならではの活動や子どもの成長」を盛り込みたいという気持ちがありました。

具体的には、保育園内で掲げられている目標(例えば「思いやりの心を育む」「自然とふれあう機会を増やす」など)を取り上げ、その取り組みのなかで子どもがどう変化したかを書き出す、という感じです。

謝辞の本文を考える

謝辞は、基本的に以下のような構成で書くことが多いです。

- 導入

-

簡単な挨拶、先生や来賓の方へのお礼

- 感謝

-

園や先生方へ向けた感謝

- 思い出エピソード

-

特に印象的な行事や取り組みを引用し、子どもの成長を具体的に伝える

- 締めの言葉

-

これからの未来への期待、園長先生や先生方へのお礼、保護者代表としての感謝の表明

私の場合、導入と締めの言葉をざっくりと決めた上で、ボリュームのある感謝と思い出のエピソードの部分に関しては、「ネタ集め」で集めておいたネタをまずは簡単に書き出してみました。

いきなり文章を作ろうとするとなかなか前に進まないので、このネタではこういうことが言いたいという内容をまずは箇条書きし、それを少しずつ肉付けしながら文章にしていくようなイメージです。

ここでは、私が実際に書いた謝辞の導入と締めの言葉を例としてご紹介します。

※私は筆耕士であり、文章のプロではありません。あくまでも参考程度に見て頂けると助かります。

- 導入

-

卒園児の保護者を代表致しまして、お礼の言葉を述べさせて頂きます。草木が芽吹き、春の訪れを感じるこの佳き日に、心温まる卒園式を開いて頂きましたこと、心よりお礼申し上げます。

- 締め

-

最後になりますが、先生方のご健康とさらなるご活躍、そして◯◯◯◯保育園が、これからも子どもたちの笑顔あふれる場所であり続けることを、心よりお祈り申し上げます。

本日は誠にありがとうございました。

文章を推敲する

謝辞は多くの人が耳を傾けるため、できるだけ多くの保護者や先生に受け入れられる内容にしたいもの。

私自身もかなり時間をかけて推敲を繰り返しました。

私が実際にやったことは以下の通りです。

- 夫に添削してもらう

-

身内に添削してもらうことで、忖度のない意見がもらえる。

- AIを活用する

-

細かい条件を指定しながら“壁打ち”をするようにブラッシュアップ。

- 口に出して読む

-

声に出して読んでみることで、自然なリズムや言い回しをチェック。

私の1番のおすすめはAIを活用すること。

AIなんて使ったことがないから私にはちょっと…

という方もいるかもしれません。

それでも、自分ひとりで何度も読み直して修正していくよりも格段に効率的。

私がよくやるのは、80%程度の完成度の内容をAIに投げた上で、「この内容が80%なら120%の完成度になるように修正して」というようなもの。(もちろん、もっと細かな条件は付与しますが、詳細は省略。)

多少文章が下手でも、自分が書きたい内容を盛り混んでおけば、自分では考えつかなかった言い回しやスマートな表現で修正してくれたりします。

私自身も、「そう、こういうことが言いたかったの!」というパターンが度々あって、かなりAIに助けられたよ。

ただし、AIは便利な一方で、得意・不得意の領域があるので、最終的な文章の見直しは自分で行う必要があります。

レイアウトと下書き

手書きで謝辞を書く場合、まずはあらかじめ紙面全体を俯瞰し、どの位置にどれだけ文字を配置するのかをイメージすることが重要です。

これをやっておくだけでも、清書時の失敗を減らせるよ!

いきなり本番用紙に書くのではなく、コピー用紙などで以下の点をチェックしておくと安心です。

- 行間や文字数の目安を決める

-

長すぎると読みにくく、短すぎると伝えたい思いが削られるため、だいたいどれくらいの文量を書き込むかをあらかじめ考えておく。

- 試し書きでレイアウトを確認

-

用紙の上部や下部に余白を作る、行間を開けるなど、読みやすさを意識した配置を試してみる。

こうした下準備をしっかり行っておくだけでも、本番の清書に取りかかる際の戸惑いを大きく減らせます。

毛筆筆耕

毛筆を使って謝辞を仕上げる場合は、きれいな字を書こうと意識するよりも、落ち着いて書き進めることが最優先です。

文章量が多くなりがちな謝辞では、長時間の集中力を要するため、短時間で一気に完成させようとすると失敗のもと。

疲れを感じたら休憩を入れるなど、焦らずに作業しましょう。

ちなみに…

私自身が今回作成した謝辞は、文字数が約1,400文字、清書時間は合計4.5時間ほどでした。

式辞は1000文字程度が理想的だけど、わが子の卒園式の謝辞となると、やはり書きたい想いはたくさんあって…苦笑

今回は、園に見せてもらった過去年度の謝辞もそれなりの長文であったこと、園からは特に◯分以内で読める内容にするようにとの指示もなかったため、約1,400文字のままで進めました。

もし、毛筆で書きたいけれど、自分の字に自信がないという方は、筆耕士への外注も視野に入れるとよいでしょう。

私自身もココナラなどで「式辞筆耕」のサービスを展開しています。

自分で文章を考えたうえで筆耕士にレイアウト・清書を依頼する、という方法もアリです。

謝辞を読む練習

文章の完成後は、とにかく何度も声に出して読む練習を繰り返しました。

- 30回程度声に出して読む

-

読みながら句読点の位置を見直したり、息継ぎのタイミングを覚えたり

- 自分の読むクセを把握する

-

早口や抑揚の少なさなど、録音・録画で客観的に確認

- 内容をおおよそ覚える

-

完全に暗記はしなくても、流れをつかんでおけば本番で紙を見る時間が減り、落ち着いて話せる

スマホの録音機能を使って録音した音声を聞くことで、実際に読んでいるときには気付けないクセなどに気付けるのでおすすめ!

こうした練習を繰り返すことで、当日の安心感は格段にアップしました。

卒園式本番

いよいよ迎えた卒園式当日。

私の娘が通う保育園では、謝辞は「閉会のことば」の直前、つまり子どもたちの歌や呼びかけで盛り上がった後に読む流れでした。

これは多くの保護者がすでに涙腺崩壊しているようなタイミングでもあり、当然、私自身も感動で涙が止まらないのでは…と心配でした。

謝辞本番

案の定、子どもたちの歌や呼びかけのあとの時点ですでに涙がこぼれてしまい、気持ちは高ぶったままでした。

今回私が読む謝辞は1400文字弱、ゆっくり読んでも5分ほどかかる長文です。

もし涙で読むペースが乱れてしまうと、式自体の進行が押してしまう可能性があり、それだけは避けたいという思いがありました。

子どもたちも長丁場で疲れているうえ、このあと写真撮影や謝恩会など盛りだくさんのイベントが続くからです。

幸い、謝辞本番直前には「保護者から保育園への記念品贈呈」というプログラムが挟まれていました。

このタイミングでいったん気持ちを切り替えるため、保育園での思い出に浸らずに、これから子どもたちが進んでいく明るい未来をイメージするようにしたのです。

そして迎えた謝辞の本番。

名前を呼ばれて園長先生の前に立つと、意外なほど落ち着いて行動できました。

自分でも驚いたのは、緊張のあまり頭が真っ白になりそうな場面でも、段落の間をしっかり意識して読めたこと。

これは、事前に何度も謝辞を読み込み、文章の流れをある程度覚えていたおかげだと感じています。

普段の私はとても緊張しやすい性格ですが、ここまで練習を重ねた結果「しっかりと準備できれば本番の不安はかなり軽くなる」ということを実感できました。

謝辞の機会を通じて、緊張との向き合い方や自分の成長を改めて感じられたのは大きな収穫だったよ。

みんなの評価

卒園式終了後、担任の先生や他の保護者の方から「よかったよ」「泣けたよ」と声をかけてもらいました。

特に、保育園が力を入れている部分をピックアップしてエピソードに織り込んだことで、先生からも「そこを触れてくれて嬉しかった」と言っていただけたのは、狙い通りでしたね!

普段は筆耕士として「お客様の文章」を代筆していますが、いざ自分で文章から考え、そして読む立場になると、「本番で思うように声が出ないかもしれない」「感極まって途中で止まってしまうかもしれない」など、見えてくる不安要素がたくさんありました。

今後、謝辞や祝辞の筆耕を依頼くださるお客様へのアドバイスにも、この経験が活きると思っています。

筆耕士としてもママとしても、今回謝辞をお受けできたことはとてもよい経験だったよ!

謝辞作成で気をつけるべきこと

ここからは、一般的に謝辞を書くうえで注意しておきたいポイントをまとめます。

今回の私の経験や、ほかの保護者の事例などを踏まえたうえで書きましたので、ぜひ参考にしてください。

謝辞はあくまでも保護者代表の言葉

謝辞を読むのは個人としてではありますが、立場としては「保護者全員を代表している」ことを忘れてはいけません。

特定の先生や保護者だけに焦点を当てすぎると、「その人たちを知らないほかの保護者」にとっては居心地の悪い内容になる可能性があります。

- 具体的な固有名詞(先生や保護者の名前)を挙げるなど、個人的なエピソードに偏ると、会場がしらける場合も

- 園全体や子どもたち全体に当てはまる内容を中心に盛り込む

実際に、別の保育園では、謝辞の中に特定の先生や保護者の名前を何度も出しすぎて、卒園式に参列されていた先生方や保護者から不快感を持たれたという話も聞きました。

謝辞はあくまでも感謝と祝福の場。

周囲の思いも尊重したバランス感覚を大切にしたいね。

謝辞本文は長すぎないこと

卒園式の進行に合わせて、謝辞に割かれる時間は限られています。

園から「〇分程度で」と指定されるケースもあるので、事前に確認しておくと安心です。

- 目安は3分~3分半

-

長くなると聞き手も集中力が切れがち

- 練習時よりも本番は遅くなるかも

-

感極まったり、途中で拍手が起きたりすると想定より時間が延びる可能性大

私の場合は、文字数が1400文字弱と、式辞としてはかなり長文となってしまいました。

これくらいの文字数の場合、口に出して読むと5分程度かかってしまいます。

私は本番も練習と同じような速度で読むことができたので大きな問題はなかったのですが、万が一、私が感極まって喋ることに支障をきたすレベルで泣いてしまっていたら、式の進行にも影響を及ぼしていたかもしれません。

感動は短い文章でも十分伝えられます。

謝辞では、保育園で行われたイベントを一通り取り上げる必要はありません。

謝辞の中で話したいことに優先順位をつけ、優先度の高い内容をピックアップして深堀りできるとよいでしょう。

余裕をもって作成すること

謝辞の原稿は、できれば本番の1週間前には完成させておきましょう。

仕事や家事、子どもとの日常で忙しいと、ついギリギリのスケジュールになりがちですが、早めに仕上げておくと以下のようなメリットがあります。

- 読む練習がじっくりできる

-

文面を何度も声に出して読むことで、当日の緊張を和らげる効果が期待できます。

内容をある程度覚えられるほど練習しておくと、式当日も落ち着いて臨めるでしょう。

- 誤字脱字の修正時間を確保できる

-

一字一句を手書きする場合や、印刷のレイアウトを最終調整する場合でも、数日あれば充分に見直しができます。

万が一の書き直しやプリントの差し替えにも対応しやすくなるはずです。

実は、今回私は式の1週間ほど前に誤字を発見したんだけど、1週間あれば修正も問題なくできたよ。ゆとりを持って用意することって大事!

余裕を持って用意しておくと、謝辞そのもののクオリティはもちろん、緊張する本番も心に余裕をもって迎えられます。

卒園式の謝辞|成功のカギは「丁寧な準備と練習」

子どもにとって一生に一度の保育園の卒園式で、保護者代表謝辞を読む機会をいただけたのは、本当に光栄で貴重な経験でした。

娘はまだ「ママがみんなの前で話していた」という程度の認識かもしれませんが、いつかこの出来事が、子どもの成長の一コマとして思い出になってくれたら嬉しいですね。

筆耕士として文章づくりや清書に時間をかけただけでなく、本番で実際に読んでみたからこそ気づけた緊張や苦労がありました。

こうしたリアルな体験は、今後謝辞の筆耕依頼をいただいたときに「こんなふうにするといいですよ」と具体的なアドバイスをするうえで大いに役立ちそうです。

卒園式では涙や緊張がつきものですが、丁寧な準備と何度も声に出して練習することで、当日もしっかり思いを伝えられるはず。

子どもたちへの感謝と未来へのエールを形に残すこの機会が、かけがえのない思い出になることを願っています。